シンボルツリー 大いちょう

| 中にある黄色っぽいのは何? 写真をクリックすると拡大します。↓ |

最近の大いちょう 令和2年6月2日撮影 令和元年8月 大剪定 |

|||

|

|

|

||

|

|

|||

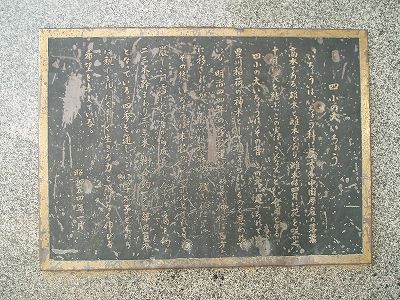

| 大いちょうの説明 |

|---|

| 神の社、今より凡そ200年前、当校地内の西に、豊川稲荷、別名…銀杏稲荷が建立されて、人々の信仰の中心となっていた。 後に明治44年、豊川稲荷神社は西方に遷座せられ、その跡地に現小学校(改築前校舎)が建てられた。 校地の西、校舎の西南隅には神木、銀杏の大木が今も尚、うっそうと茂っている。 このイチョウは、目通り(地上1.5メートルの高さ)の周囲が3.34メートルで約200年くらいのものと推定されます。イチョウはめ花だけをつける「め木」とお花だけをつける「お木」とありますが、この木は「め木」なので秋にはたくさんのみがなります。 イチョウはずい分古い昔に、中国(支那)から伝わったもので、お寺や神社に珍しい木として植えられ、大切に育ててきたものです。成長が早く、虫や病害にも強く、葉の形はイチョウ独特のもので秋の黄葉が美しい。また実は食用として珍重されるし大変立派な植物なので、今では公園の木や街路樹として世界中に植えられておりますが、野生のものは中国(支那)の南のほうの奥地で見つかっているだけです。中国では孫が生まれる頃になってやっと実がなるので公孫樹、実の形や色から銀杏、葉の形から鴨脚などと称するが、鴨脚の読み方にヤチャオというのがあり、日本名のイチョウはこのヤチャオからかわったものといわれています。 イチョウは1種類でイチョウ科をつくっており、また大変古くからあった植物で、今から1億5千万年も前の中生代という時代には、この仲間もいろいろあって大いに栄えたことが、世界中方々から出る化石でわかるのですが、今では仲間がみな絶滅し、イチョウ1種類だけが中国の奥地に残ったというもので、植物学の研究には極めて大切な植物になっております。 (創立70周年記念誌より 元県立博物館長:結城嘉美氏) |

|

|

| 樹木名:イチョウ 科 名:イチョウ科 |

|

|---|---|

| ・古い樹木で、古生代の末期に祖先が認められる(2億年前) ・雌雄異株で、雄花は小さな胞子のう(やく)をらせんじょうにつけ る。 ・幹の先端は北のほうに曲がる傾向がある。 ・災害に強いため、庭園樹、街路樹として好適である。 ・1科1種1属の植物である・食用にする「ぎんなん」は有機酸(青酸など )が 含まれているので、生で食べたり食べ過ぎるのは,体にとってたいへん有害である。 ・葉に油脂を含むため、落ち葉が堆積すると車輪がスリップして危険である。 ・イチョウのことを「銀杏」とも書く、これはシーボルトがイチョウの名 を報 告す るとき、Ginkyoと書いたが、手で書いたのでyがgのよう になり、 学名がGin kgoとなったといわれる。 |

|